まえがき

1968年12月21日に打ち上げられた

有人宇宙船“アポロ8号”は月の周回軌道に入り、

そこから撮影された人類初の地球の全体像の写真

“地球の出”が世界に公開され、

あまりの美しさに多くの人々に感銘を与えた。

と同時に、

地球自体が人類をはじめとして無数の

生命体が息づく生命体そのものであるように思え、

地球の環境を意識せざるを得ない何か訴えるものがあった。

“地球の出”が史上最も影響力のあった

“環境写真”であると呼ばれる所以である。

因みに、

あれから約半世紀過ぎた最近、

地球を俯瞰した様々な画像が公表されている。

“脱炭素化対策の動向”を俯瞰している本書に関連して、

最近の地球の俯瞰画像を本書の

カバーデザインに用いることにした。

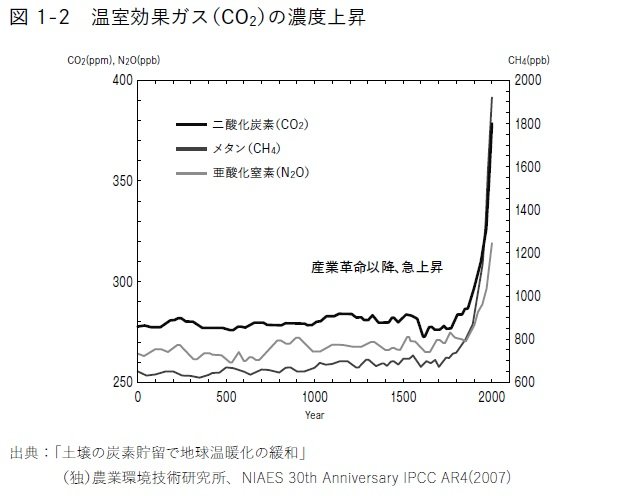

現在、

地球を取り囲む厚さ約100kmの大気は

酸素と窒素の他に温室効果ガス

(二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)ガスやメタンガス等)より成っており、

酸素と窒素は大気の98%を占めている。

一方、

地球の温度に大きな影響を

及ぼしているCO<sub>2</sub>の容積比は0.03%である。

CO<sub>2</sub>ガスが多ければ地球は温暖化し、

少なければ冷却化する。

したがって、

生命体にとって適した気温環境を維持できる

適切な量のCO<sub>2</sub>が不可欠である。

しかし、

20世紀後半頃から気象変動が地球的規模で

観察されるようになり、

世界の多くの科学者が気候変動に関する

多数の研究論文や観測データを発表している。

これらを科学的、技術的、

社会経済的な見地から包括的に評価し、

併せ予測するための「気候変動に関する

政府間パネル(IPCC)」を国際連合は1988年に設立した。

このパネルには世界各国から

数千人の研究者が参加している。

1990年の第1次評価報告書を皮切りに

5~6年毎に2023年までに

第6次評価報告書が公表されている

(参照:報告書の要点を第4章に示す)。

これらの報告書は地球温暖化に対する

国際的な取り組みに必要な科学的根拠を

提供する貴重な資料となっている。

国際連合はIPCCの評価報告書

(地球温暖化に関する科学的根拠)を前提に、

温暖化を防止するための国際的な約束である

「国連気候枠組条約(UNFCCC)」を設立した。

条約は1994年3月に発効され、

翌1995年から締約国会議

(COP: Conference of Parties)が

毎年1回開催されている。

2024年までに29回のCOPが開催されているが、

条約の目的を達成するために、

2020年以降の将来枠組であるパリ協定

(COP21)が2015年11月に採択された。

パリ協定のポイントの要約を以下に述べる。

① 産業革命以前に比べて世界の

平均気温上昇を2℃より低く保つとともに、

1.5℃に抑える努力をする。

今世紀後半に人為起源のCO<sub>2</sub>ガスを正味ゼロにする。

② 参加国は自国の国情に合わせ、

CO<sub>2</sub>ガス削減・抑制目標を策定し、

5年毎に条約事務局に提出・更改する。

初回は2020年に実施する。

併せ、各国は目標達成に向けた

進捗状況に関する情報を定期的に提出する。

③ 先進国は緩和と適応に関して、

途上国に対する資金支援を提供する。

IPCC及びUNFCCCとも国際連合が

主導して設立した組織である。

地球における脱炭素化対策活動を

オーケストラに喩えるならば、

国際連合は指揮者の役割を担っていると言える。

第2章ではプラスチックごみによる

環境汚染問題に関する記述である。

汚染に係る添加剤、プラスチックの

種類及び代表的な用途、生産量並びに廃棄量、

ごみの分布、海洋環境への影響、

及び汚染に関する法規制等が述べられている。

第3章では具体的に観察されている

二酸化炭素に起因する現象が報告されている。

第4章では国連が設立したIPCC並びに

第1次から6次までの評価報告書の

要約が記載されている。

第5章ではIPCCの評価報告書を前提に

二酸化炭素の削減に取り組んでいる国、

自治体、産業界、学界、及び多くのNGO

(非政治団体)の動向が纏められている。

特に、

国連が設立した国連気候変動枠組条約

(UNFCCC)には世界189ケ国と地域の

政策決定者より構成されており、

1995年から締約国会議(COP)が毎年1回開催され、

昨年2024年にはアゼルバイジャン・バクーで

COP29が開催された。

2015年11月に採択されたパリ協定

(COP21)で2020年以降の将来枠組みが決まり、

現在各国ともそれにしたがって

脱炭素化対策に取り組んでいる。

第6章は日本の脱炭素化対策の動向である。

UNFCCCへの参加国である日本はパリ協定に基づき、

2030年までに温室効果ガスの排出量を

2013年比26.5%の目標を掲げ、

更に「2050年カーボンニュートラル」を

目指すことを宣言しており、

この目標を達成するために温室効果ガスの

排出量を削減できる技術分野及び

代替技術を特定して

(参照:第6章4項)官民協力して取り組んでいる。

<参考:>