「雪の結晶」はどのように作られる?

こんこんと降ってくる雪はすべて、

上空に浮かぶ雲の中で作られています。

地上の海や川では常に水が蒸発しており、

この水蒸気が上昇して集まったものが雲です。

雲の内部では水蒸気が大気中の

小さなチリや微生物を芯にして集まり、

地上から吹き上げてくる上昇気流によって、

雲の上方に運ばれながら成長していきます。

そして氷点下の場所で冷えて、

直径0.01mm〜数mmほどに

固まったのが「雪の結晶」です。

この画像は単一の雪の結晶を写したものであり、

英語圏では「スノウ・クリスタル

(Snow Crystal)」と呼ばれます。

一方で、単一の雪の結晶が相互に集まり、

上昇気流では支えきれない重さになって

地上に落下してくるものが、

いわゆる「雪」で、

英語圏では「スノウ・フレーク(snowflake)」

として区別されているようです。

ただ日本語でスノウ・フレークは「雪片」と訳され、

単一の雪の結晶と、

複数の結晶が集まって塊になった

雪の両方を意味しています。

意外と知られていませんが、

実は雪の結晶を拡大してみると、

すべて「六角形」が基本のパターンに

なっているのをご存知でしょうか。

どうして三角形でも四角形でもなく、

六角形なのでしょう?

その理由は、

雪の結晶のもとになる水分子にあります。

水分子(H₂O)は2つの水素(H)と

1つの酸素(O)から成りますが、

水分子の一つ一つは正四面体の形を取ります。

ところが、

正四面体の水分子が相互に集まって

氷になるときには、

分子配列のルールにのっとって

「六角形」がベースとなるのです。

つまり、

六角形が水分子の集合にとって

最も安定した形になります。

そしてこの六角形をベースとしながら、

まわりに水蒸気がくっついて色々な形に成長していくため、

雪の結晶はすべて六角形となるのです。

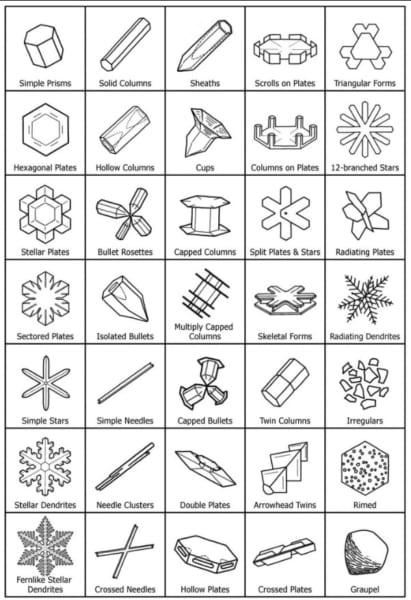

例えば、

六角柱や扇状、針状、樹枝状、砲弾状、矛先状など

実にバリエーション豊かです。

結晶の種類の一部をまとめたものがこちら。

実物の拡大写真の一覧は

こちらのページからご覧いただけます。

では、

こうした雪の結晶の形は

何によって決まるのでしょうか?

結晶の形は

「温度と湿度」で決まる?

これまでの研究で、

雪の結晶の形には、それらが作られるときの

「温度」と「湿度」が大きく

関係していることが分かっています。

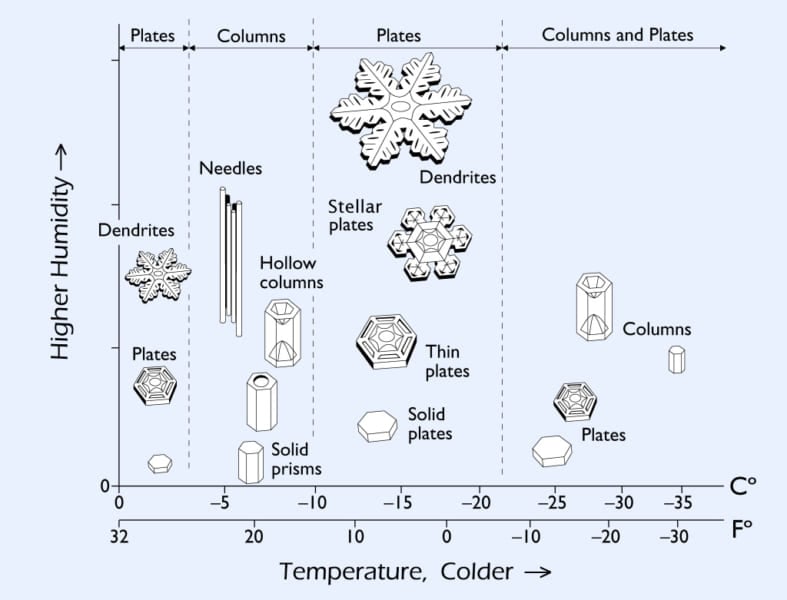

特に温度は結晶の基本形

(平面型:Platesか

柱状型:Columnsか)に影響し、

湿度は結晶の形や模様の複雑さに影響します。

下の図を見てみましょう。

縦軸は湿度、横軸は温度を示します。

湿度が低いと結晶の材料となる

水蒸気の量が少ないので、

成長スピードがゆっくりになり、

形もシンプルなものとなります。

反対に、

湿度が高い(水蒸気量が多い)と、

結晶の成長スピードも速く、

形も枝状や針状と複雑になりやすいのです。

雪の研究者として世界的に有名だった

中谷 宇吉郎(1900〜1962)は、

雪の結晶を指して

「天から送られた手紙である」と表現しました。

というのも、

空から降ってきた雪の結晶の形を調べれば、

上空の温度や湿度を含む気象状況が分かったからです。

それを彼は「天からの手紙」

という詩的な言葉として残しました。

雪の結晶は一般に

直径0.01mm〜数mm程度なので、

虫眼鏡や顕微鏡を使ってやっと

美しい結晶が見れるほど小さなものです。

結晶同士が寄り集まることで数cm大の

雪の塊になることはありますが、

単一の雪の結晶そのものはそこまで大きくなりません。

仮定として手のひらサイズまで成長したとしても、

結晶はとても繊細なので、

地上に落下する途中で分解したり、

他の雪とぶつかって簡単に壊れてしまうでしょう。

では、

現時点で最も大きな「雪の結晶」の

ギネス記録はどれくらいなのか?

それは米カリフォルニア工科大学(Caltech)の

物理学者で雪の専門家でもあるケネス・リブレヒト

(Kenneth Libbrecht)氏が

2003年12月30日に記録した

直径10mmの樹枝状結晶です

(Guiness World Records:Largest snow crystal)。

その実際の写真がこちら。

約1センチですから肉眼でも確認できるサイズであり、

リブレヒト氏は「このモンスターは私の知る限り、

これまでに撮影された中で

最大の雪の結晶です」と話しています。

1センチだと頑張って探せばありそうな気もしますが、

雪の結晶は非常に繊細であり、

ちょっと人肌に触れるだけでもすぐに溶けてしまいます。

このように綺麗な形を保ったまま

撮影して記録に残すのは至難の業なのです。

これから日本各地でも雪の降るシーズンですが、

雪の溶けにくい氷点下の場所であれば、

記録を塗り替える巨大な

結晶が見つかるかもしれません。

<参考:大石航樹>