<参考: 牧 輝弥近畿大学理工学部生命科学科教授>

1喧嘩はするな、

2意地悪はするな、

3過去をくよくよするな、

4先を見通して暮らせよ、

5困っている人を助けよ、

あなたなら出来ます応援しています

美容室 Park Town by サロンデイレクター

ホームページ

美容室 Park Town (p-kit.com)

|

|

2025/9/21

|

|

悲しすぎる運命。 太陽からの紫外線で、 あっという間に死に至る… あまりに、 儚い微生物たちが手に入れた 「砂つぶほどの箱舟」という、 驚愕の移動手段 |

|

悲しすぎる運命。太陽からの紫外線で、あっという間に死に至る…あまりに、儚い微生物たちが手に入れた「砂つぶほどの箱舟」という、驚愕の移動手段

私達の目には見えませんが、 空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は 人類にとって最も身近な微生物であり、

私達の健康にも少なからず影響を与えています。

さらに、近年の研究では地球の気候、 物質循環、 そして生命の誕生と進化にまで 大気微生物が貢献している可能性が 明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、 大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか?

その正体に迫ったブルーバックスの 『空飛ぶ微生物』から、 興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

大気中微生物として、 私たちの周りにたくさん浮遊している微生物ですが、 じつはその生命力は、 必ずしも強靭ではありません。

今回は、 儚い運命を背負っている微生物の生存戦略と、 世界を股にかけて移動できる 彼らの強力な移動手段をご紹介します。

空気中を生き抜く、一握りの選ばれし者たち微生物は多様性に富みますが、 実際に空気中を生きて浮遊できるのは、 選ばれし一握りです。

多くの微生物は、空気中に舞い上がると、 乾燥して干からび、 紫外線で細胞機能が破壊されます。

微生物のサイズは1mmに満たず、 細胞の体積に対して表面積が大きく、 細胞全体の水分があっという間に逃げてしまいます。

水分を失った微生物細胞は収縮し、 生命機能を失うか停止します。

この微生物の抑制効果を利用した保存食が 魚の干物であり、 乾燥状態にすることで雑菌の増殖を抑えられるのです。

微生物の抑制効果を利用した保存食である あっという間に、微生物を死に至らしめる「紫外線」紫外線は一細胞であれば貫通しやすく、 細胞全体にダメージを与えます。

我々も冬に乾燥が続くと、皮膚がカサカサになり、 唇が割れてきます。紫外線に当たると、 皮膚が赤くなるのは、 皮膚がダメージを受け炎症を起こしているのです。

このとき、カサカサ肌でも、 赤い肌でも、表面の皮膚細胞は死んでいます。

人は乾燥や紫外線で表皮の細胞を犠牲にして、 体を守っているといえます。

ところが、 微生物は単細胞なので、 そのまま本体の機能が不可逆的に停止、 すなわち死に至り、次の世代を残せません。

二分裂で増殖する微生物には 死がないようにも思えましたが、

環境条件が悪化すると簡単に機能が破壊され、 死が訪れるのです。

機能を破壊することを目的としている

波長の短い紫外線は、 DNA配列の隣接した2つのチミンを結合させ、

チミンダイマーという構造をつくり、

遺伝子機能を失活させます。

波長の長い紫外線も、 細胞内の酸素や水と反応すると、 有機物を電子で壊しやすい活性酸素を生み出し、 次々と細胞成分を変質させていきます。

機能をもつ酵素などの有機物が変質してしまえば、 本来の機能を発揮できません。

人も歳をとると、活性酸素が体にたまり、 総じて生体機能が衰えていきますが、 これが老化の一因と考えられています。

紫外線は微生物細胞の老化を進めるので、 微生物にとって大気中を漂うのは、 玉手箱の煙にさらされ続けるようなものといえます。

微生物の「紫外線対策」それでは、 微生物は、大気中でどのように 紫外線対策をしているのでしょうか?

人も強い日差しの下では日焼け止めクリームを 皮膚に塗ります。

このクリームが紫外線を吸収し、 皮膚に到達するのを防ぐのです。

また、日焼けで皮膚が黒色化するのも、

皮膚細胞のメラニンが紫外線を吸収するためであり、 この黒い色素が紫外線から 細胞を守ってくれているのです。

同じように、紫外線を防ぐため、 大気微生物も色素をもっています。

大気粒子から微生物を単離すると、 寒天培地の上のコロニーは 黄、橙、赤、黒、緑などの色を呈します。

色素は、紫外線などの太陽光を吸収し、 細胞内部への光の透過を抑え、 細胞成分を守ります。

黄、橙、赤は、ニンジンの色素と同じ カロテンを細菌が生成しており、

紫外線を吸収します。

黒は、カビに多く、 メラニンと同様の成分であり、 まさに紫外線対策です。

緑色は、葉緑体の色素であり、 紫外線対策ばかりか、 光をエネルギーとして利用しています。

藍藻(シアノバクテリア)は葉緑体を持つので、緑色になる

微生物にとって色素は、空気中ばかりか、 地面や海洋の表面で生きぬくためにも必須です。

さらに高度なしくみを持つ芽胞形成種芽胞や胞子といった構造を形成する微生物も、 大気中で生き残りやすく優占(ゆうせん)、 つまり他のものより多く存在し、 支配的な状態となります。

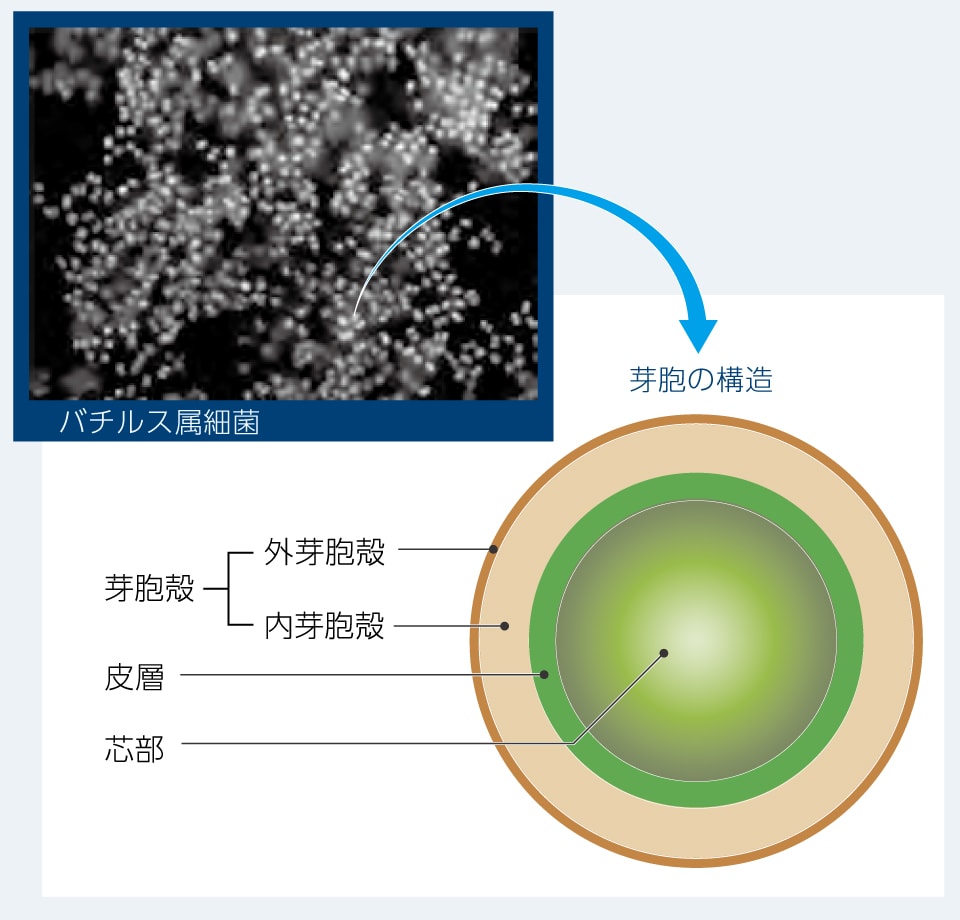

細菌が生成する芽胞は、

頑強な細胞壁で守られ、水分の蒸発を防ぎ、 紫外線や放射線の透過も弱めます (図「バチルス属細菌がつくる芽胞の構造」)。

紫外線や放射線の透過も弱める

芽胞を形成する種には、 バチルス属やアクチノバクテリア属、 クロストリジウム属などが含まれます。

いずれも土壌に生息する普遍的な細菌グループです。

これらの種は、 増殖時に栄養の枯渇や乾燥など周辺環境が悪化すると、 球形の芽胞を形成し、 周辺環境が回復するまでやり過ごします。

芽胞になると、 熱湯に入れても死なず、 数年後に新しい培地に接種すると、 増殖を再開する場合もあります。

したがって、 地表面で形成された細菌の芽胞が、 空気中に放出されると、空気中の環境ストレスに耐え、 生息条件が整った環境にたどりつけさえすれば、 新天地で増殖を開始できるのです。

実際に、芽胞形成菌のバチルス属の細菌は、 大気微生物群の80%以上を占めて 優占することもたびたびあります。

ただし、大気中で生き残る微生物は、 上空を漂うために耐性機能を進化させたわけではありません。

地上での過酷な条件に耐え、 増殖できるようになった結果、 副作用として、 空気に乗って生息域を広げているのです。

そのため、 乾いた砂漠の砂地でも生きぬける微生物は、 空気中で生き残る術に長けています。

芽胞は一細胞でも乾燥には強い耐性を示しますが、 さすがに紫外線を長時間照射すると 増殖機能を失います。

高度数千mの上空に、 芽胞が単細胞で浮遊し続けると、 確実に死ぬわけです。

では、微生物は、 大気中で生きぬくためにどうしているのでしょうか。

微生物の空飛ぶ箱舟微生物が大気中で生きぬくのに不可欠なのが、 他粒子との「凝集」です。

そもそも、 実大気の粒子は、単体ではなく凝集して漂い、 一粒子ごとの成分も、粒子ごとに異なり、 粒子内外に偏って分布しています。

たとえば、砂漠から日本へ飛来する黄砂*は、 もとは砂の鉱物粒子なのですが、 中国都市部で汚染大気にまみれ、 日本海で海塩を巻き込むので、 鉱物やスス、海塩の混合粒子になります。

このような混合粒子は、 発生源や中継地の微生物もまきこんで長距離を移動します。

混合粒子一粒をみると、微生物同士が凝集し、 さらに砂やススなどの粗大粒子に付着し、 不均一な成分が混合した状態になっています。

この状態が、微生物が大気中で生き残る命綱です。

10μmの鉱物粒子やスス粒子、 動植物断片であれば、 1μmくらいの細菌細胞を付着させたまま漂います。

粗大粒子の凸凹は、 入り込んだ微生物細胞にとって 紫外線や乾燥からの遮蔽になります。

黄砂の粒子は、付着させた微生物を守り、 数千kmにわたる長距離を運ぶので、 「微生物の空飛ぶ箱舟」といわれます。

黄砂の鉱物粒子に限らず、 煙霧のスス粒子や、森林からの花粉なども、 微生物に比べると大きく、 付着した微生物を延命させる運搬体となります。

鉱物など粗大粒子に付着した細菌細胞は、 多くの場合凝集しています。

地上で鉱物粒子の上で増殖し、 凝集したまま風送された結果です。

こうした微生物同士の凝集も、 大気中での生残の鍵となります。

空気中では、 外気に触れる凝集体の外側の細菌細胞は、 乾燥や紫外線にさらされ死にますが、

内部の細胞は周辺の細胞を犠牲にして 外気の影響を避け、 生き残る確率を高めるわけです。

|

|

| |