<参考: 牧 輝弥>

近畿大学理工学部生命科学科教授

1喧嘩はするな、

2意地悪はするな、

3過去をくよくよするな、

4先を見通して暮らせよ、

5困っている人を助けよ、

あなたなら出来ます応援しています

美容室 Park Town by サロンデイレクター

ホームページ

美容室 Park Town (p-kit.com)

|

|

2025/9/29

|

|

森林に棲む微生物の多くが 「未知の生態」… 目には見えなけれど、 絶対いる。 森林が「謎の宝庫」といわれる、 じつに納得の理由 |

|

森林に棲む微生物の多くが「未知の生態」…目には見えなけれど、絶対いる。森林が「謎の宝庫」といわれる、じつに納得の理由

私達の目には見えませんが、 空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物 「大気微生物」は人類にとって最も 身近な微生物であり、

私達の健康にも少なからず影響を与えています。

さらに、 近年の研究では地球の気候、 物質循環、そして生命の誕生と進化にまで 大気微生物が貢献している 可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、 大気微生物とは一体どんな 生き物なのでしょうか?

その正体に迫ったブルーバックスの 『空飛ぶ微生物』から、 興味深いトピックの数々を ご紹介していきましょう。

これまでの記事でご説明したように、 大気中の微生物はさまざまで、 その出所も遠くゴビ砂漠からやってくるものもいます。

今回は、 そうした微生物たちのふるさとのうち、 代表的な地である「森林」を見ていきます。

いつも激変している、大気微生物のメンバー「夜寝るときは山だったのに、 朝起きると海になっていた」というくらいに、 時間とともに大気微生物の発生源、 そして数や種類は激変します。

屋内では人由来の微生物が空気中で 優占しやすいのですが、 屋外の大気微生物の移り変わりは、 その発生源に大きく影響を受けます。

発生源からの気塊の流れや、 温度、湿度などの環境条件に応じて、

大気微生物は入り混じり、 我々の元に届く頃には、 特有のブレンド状態になっているのです。

数や種類は、微生物たちの発生源に大きく影響を受ける

たとえば、森林から空気が漂ってくると、 森林内の植生や土壌に生息するキノコや カビも一緒に運ばれてきます。

森林の植生は季節ごとに異なり、 森林から漂ってくる微生物も季節により変化します。

海からは磯の香りとともに、 海洋性細菌が運ばれてきます。

磯の香りは、 海藻が発する硫黄有機化合物 (ジメチルスルフィド)なので、

海藻に付着している細菌も 伴っているかもしれません。

人の生活圏付近であれば、 農畜産地や下水処理場などが 大気微生物の主要発生源です。

微生物が飛来する距離は、 数千kmにおよぶこともあります。

たとえば砂漠で発生した砂塵は、 大陸から大陸へと砂を運び、 一緒に微生物も長距離を運びます。

このように発生源は多岐にわたりますが、 いずれで生じる大気微生物も、 「環境表面を離れ空気中に拡散される」 という過程を必ず経ます。

そして、 その多くはやがて再び地表や 海面に降りてきます。 このことを「沈着」といいます。

ただし、森林、海洋、砂漠など発生源ごとに 表面の状態が異なるため、

表面からの微生物の離散(エアロゾル化)は 単純に見えて様々です。

そこで今回は、 大気微生物の代表的な発生源である森林で、 どのような微生物が大気に飛び出すかを見てみましょう。

森林は大気微生物の宝庫生命活動が活発な森林からは、 多種多様な微生物が大気に放出されています。

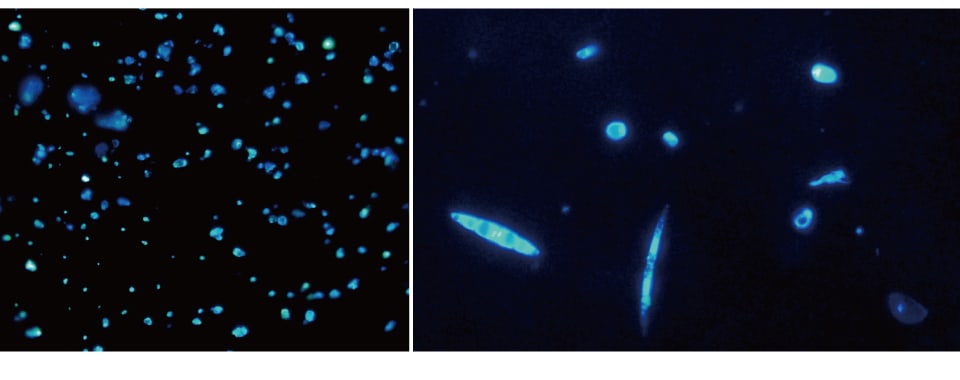

山の空気は澄んで見えますが、 実際には、 森林内にはカビやキノコなどの真菌が 大量に漂っています (図「森林大気を浮遊する真菌胞子」)。

し かも、 冬から春にかけてはカビが多く森林内を漂い、 夏と秋にはキノコが増え、 季節によって大気微生物の様相が大きく変化します。

左が春の、右が夏の様相

これは、 降水や湿度の増加する夏や秋には、 キノコからはじき出される 胞子の量が増えるためです。

植物が落葉する冬には、 生物活性も大気微生物も激減しますが、

その落葉を分解し、 夏とは別のキノコやカビが 空気中に胞子を飛ばします。

森林には大気微生物が発生しやすい 「ホットスポット」があります。

森林の地表面は落ち葉や朽木に覆われ、 カビやキノコが菌糸を張り巡らせています。

キノコであれば、 菌糸のところどころに傘形をした 子実体が顔を出します。

木の幹にも、 サルノコシカケなどのキノコの 半月形の傘が張り出し 、内部には菌糸の網目が広がっています。

樹木の幹にへばりついた地衣類…彼らも「飛ぶ」また、樹木の幹に生息する地衣類(ちいるい)も、 重要な大気微生物の発生源です (「樹木の幹を覆う地衣類」)。

地衣類は、真菌と光合成微生物の共生体です。

地衣類の内部では光合成微生物である 緑藻やシアノバクテリアが光エネルギーを使って 合成した炭素源を真菌に提供し、

真菌は菌糸網で光合成微生物に 居場所を与えるといった共生関係を結んでいます。

これら光合成微生物がもつ葉緑素のため、 地衣類の菌糸で形づくられたパッチ(集合体)は、 灰色、緑色あるいは黄色など時に色鮮やかに見えます。

街路樹などであれば、 ウメノキゴケなどのパッチが目立ちやすく、 膜状のヒダヒダをもち、 ペリペリとかさぶたのようにはがすと少し快感です。

地衣類が生息する樹木は、 風通しのよい街路や山道に見られます。

大気粒子からも複数種の 地衣類のDNAが検出されるため、 地衣類は空気にのって生息域を 広げていると考えられます。

植物の腸内微生物生き生きと成長している葉の表面にも、 落葉とは違った植物の感染菌や 共生菌が生息しています。

植物の葉上には、微生物が付着しやすく、 感染菌であればうどん粉病やサビ病などを引き起こし、 葉が白やオレンジの粉を吹いたようになります。

うどん粉病やサビ病の原因となる オイディウム属やプクシニア属の真菌は、

大気中でもよく検出されるため、 葉の上から微生物が飛散しているのは確かです。

オイディウム属が付着したブドウの葉

とはいえ、葉上の微生物の多くは、 植物にとって無害であり、 むしろ植物の感染症を防ぎ、 植物から栄養を得ていることが近年分かってきました。

そのため、葉上の微生物相は、 「植物の腸内微生物」ともいわれています。

水分が蒸発するのを防ぐ「葉毛」…もう一つの役割微生物が葉上で棲みやすくするのに、 葉毛が一役買っています。

葉の表面を覆う微小な毛が葉毛であり、 葉から水分が蒸発するのを 防いでいるといわれています。

そのため、 乾燥地に生息するハーブなどに、 葉毛がよく見られます。

また、温暖な地域でも、 春先の青葉は葉毛に覆われています。

身近なところでは、5月になるとツツジの 新葉には葉毛が豊かであり、 空中に舞うのが確認できます。

ニュージーランドでも、 クリスマスの頃に赤い花をつける ポフツカワに葉毛が見られ、

11月ごろから春の陽光に照らされ キラキラと舞います。

春になると芽生える新葉は、 薄くて柔らかいため、 葉毛で水分の蒸発を防いでいるのです。

ニュージーランド北島の固有種「ポフツカ」。 春になると若葉の葉毛が陽の光に照らされて光る

葉毛の飛散は、一部の地域に限られ、 温暖な地域では春先のみと時期も限定的です。

しかし、 葉表面に生息する特有の微生物を伴うため、 春先は葉毛を介して植物感染症が 広がりやすい生態学的には重要な時期とみなせます。

山水豊かな日本列島では、 このように森林から浮遊する微生物も多く、 「大気微生物の宝庫」ともいえます。

ただし、キノコやカビは多様性を極め、 地衣類や葉毛に含まれる微生物の生態も、

その多くは未知であるため、 森林から放散される微生物は 「謎の宝庫」でもあるのです。

森林に続き、 海洋の微生物世界を見ていきます。 じつは、海洋の微生物も大気へと 舞い上がる機会を待っています。

特に、 海面の特異な生態系「マイクロレイヤー」 禁煙大きな注目を集めています。

|

|

| |